万年筆のことをいろいろ見ていると自然と向くのがガラスペン

万年筆のメーカーやそれぞれの書き心地の傾向、価格やフォルムなどいろいろ調べたりしているとガラスペンがちょいちょいよぎってきますよね。インクやつけペン、楽しみはどんどん横広がりに芋づる式で増えていき、また持ち物が増えそうで一抹の不安を抱く今日この頃です。 ガラスペンは1900年代に日本の風鈴職人である佐々木定次郎さんにより考案されたそうです(Wikipedia参照)。舶来もの(言いかた)だとばかり思いこんでました。発祥は日本なんだぁ~と思うとまた俄然欲しくなる悪い癖。

ガラスペンはいわゆるピンキリの幅がとても大きく200円台から始まります。ひとつひとつ手作りだったりするせいか個体差も大きく書けませんでしたというレビューもチラホラ。いちばんいいところの価格帯でイタリア ルビナート社製の ALF シリーズに決めました。

では開封して、せっかくインクが付いてますので書いてみましょう!

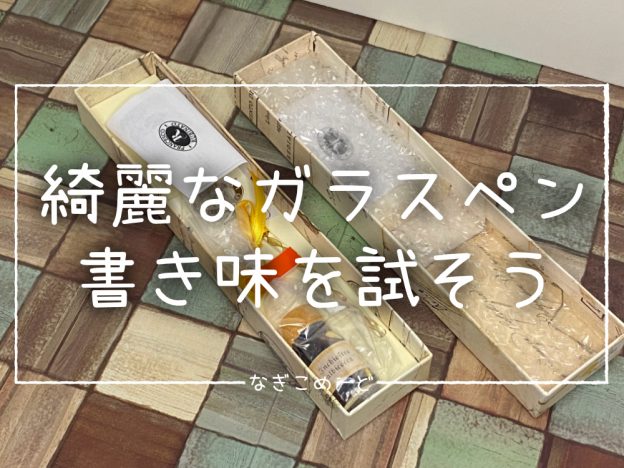

開封して内容物をみていきましょう

プチプチが中に入れてありますので安心です。ペン自体もしっかり固定された状態です。リボンでしっかりくくりつけられてますので、逆に無理してペンを折らないよう丁寧に取り外していきましょう。

ペン本体、インク付きです。なぜか同じ説明書が入ってたり。実際の試し書きの紙も入っていました。

ひんやりしっとりガラスの心地よい質感

これに決めたいちばんの決め手はガラスの中の模様の綺麗さです。中心のゴールドと合いやすい黄色にしました。ただ、わかっていたことではありますが本体がねじれていたりごつごつしたデザインの方が転がらずにすみます。なんせガラスペンなので落としたら大変。転がり防止にデザインを選んでもいいかと思います。

他のガラスペンのレビューで太くて書きづらいとあったので、できるだけ細身のものにしましたが細すぎました。写真からのイメージはもっと大きいペンだと感じていたのでちょっと拍子抜け。ボールペンや万年筆とそんなに変わらないサイズでした。

照明のリングライトが映り込みまくりですね。くるくる回したりしてしばらく眺めていました。ペン先はガラス製品としては細いですが、実際インクをつけて書くとなるとどうなんだろう。そんなに細くはない気がしてきた。

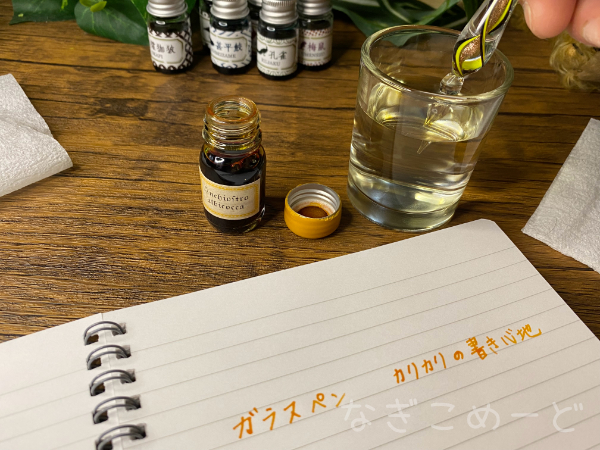

インクを開封して書く準備をします

オレンジっぽいインクが付属してきました。封ろうで固められています。まぁ、ちょっとこういうのわくわくします。

下地は普通のネジキャップなので、ボトル本体と干渉しているところだけ落として開封しました。ひねってみて開きそうだったのでいったんキャップを締め、実際に書いていく準備に入りましょう。

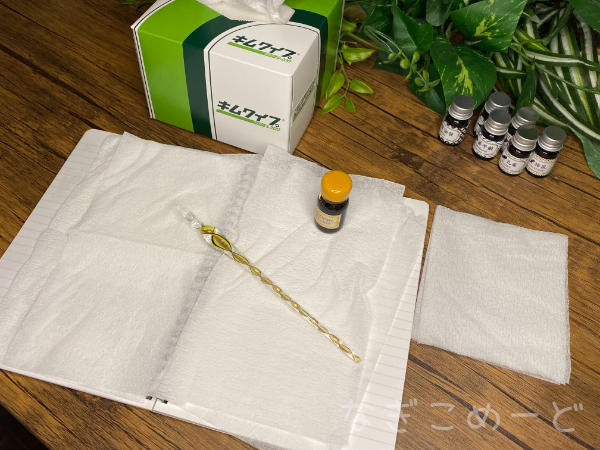

さて恒例のキムワイプです。しつこいですがしっかり準備をしましょう。今回のアンバーな色だと机の木目にも大丈夫そうな気がしますが、念のために念を入れます。

蓋を開けてみたら中栓はついていませんでした。中栓ない方が手が汚れないんですね(笑)。なんだか美味しそうな色です。これ香りが良かったら誤飲の可能性あって危険ですね。この色ならバニラエッセンスでしょうか。

色が背景と近くてわかりにくいですがとてもきれいな色をしています。どのあたりまでインクに浸していいのかがわからないのですがだいたい半分くらいにしています。

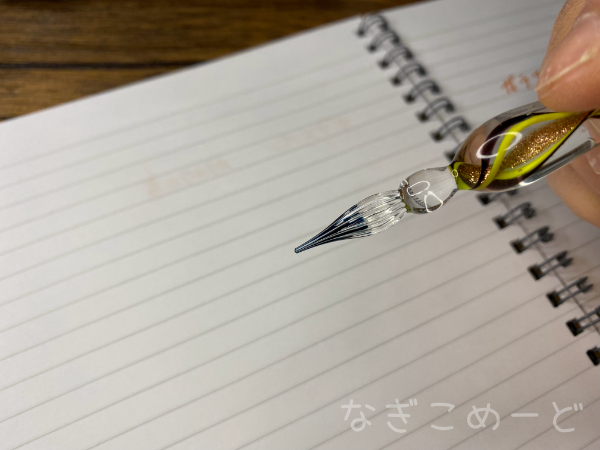

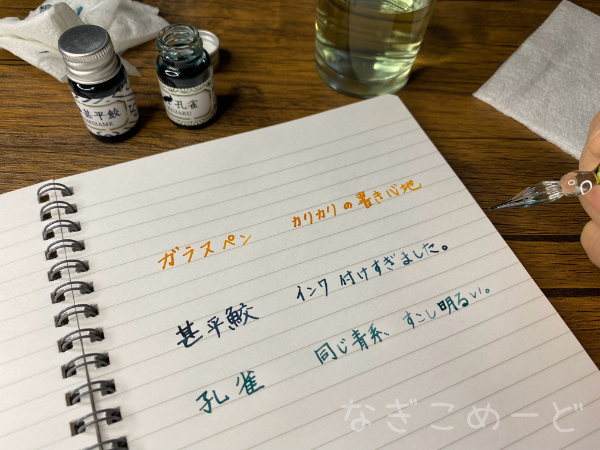

書き心地はガラスそのもの

カリカリとわずかに紙に引っ掛かるような感触があります。ですが、ガリガリとした感じではないので、どちらかというと「書いてる」感があるといったところでしょうか。均一の濃さで書いていくほうが難しいです。筆記体のようにつなげて書けばインクの消費のリズムも一定かもしれませんが、ひと文字、一画といった書き方をする場合は濃かったり薄かったりになりました。

インクをかえてみなしょう。インクにつけると溝をつつつ、と登っていくのがわかります。ちょうどよい含み具合で書き始めるために、ボトルの縁でインクを落としすぎないといいようです。その加減が難しいので、書いてインク量に慣れるのがいちばんみたいですね。

以前購入した「黒を愉しむ 6 色インクセット」の中から、甚平鮫と孔雀をつけてみました。A 罫に適した字の太さです。例えば手帳やスケジュール帳などの書き込みには向かないと思います。

しばらく使ってわかったこと

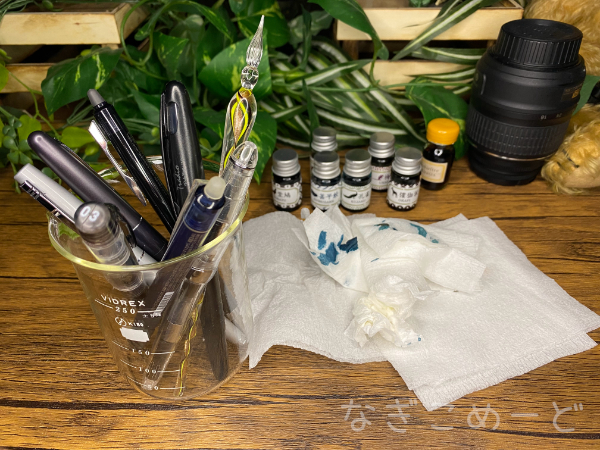

ペン自体の外径は太い方がいいです。ほっそりとしたペンの方がスマートでオシャレだと思っていましたが、ペン部分もぷっくりと太い方が物理的にインクを含む量が多くなります。結果、一度に長く安定して文字が書けるような気がします。次回は外径がある程度太いもの、ペン部分の溝にねじりのデザインがありインクの含みがよさそうなもの、をポイントに選んでみようかと思います。かかる手間があるところや丁寧に紙に向かう姿勢はコーヒーを淹れるのと同じような感じですかね。

インクボトルの中栓を開ける時に汚れるので事前のティッシュの準備はやりすぎくらいに出しておいて十分です。キムワイプは1枚の大きさがちょうどいいのと、ほこりが出ないのでおすすめです。ちなみにペン立ての代わりにビーカーを使っています。これはリサイクルショップで見つけたのですが、インテリア雑貨だと思っていたら本物の理科実験用のビーカーでした。こういうの大好きー(えせリケジョ)。

▼この記事を書いた人

最新の投稿はこんな感じ

フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2025年2月2日【折本無料配信】なぎこ組曲 第5、6章 配信しました

フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2025年2月2日【折本無料配信】なぎこ組曲 第5、6章 配信しました フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2024年11月30日【折本無料配信】なぎこ組曲 第4楽章 配信しました

フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2024年11月30日【折本無料配信】なぎこ組曲 第4楽章 配信しました 文具とか手帳とか筆記具とかアナログな人2024年11月17日【フリー折本】フィルムの撮影メモを配布します

文具とか手帳とか筆記具とかアナログな人2024年11月17日【フリー折本】フィルムの撮影メモを配布します フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2024年11月1日【折本配信】なぎこ組曲 第3楽章 配信しました

フリー折本「なぎこ組曲」保管庫2024年11月1日【折本配信】なぎこ組曲 第3楽章 配信しました